ウィニペグの空港に降り立った瞬間、空気の冷たさが肌を刺した。眠気も吹き飛ぶほどの鋭い寒さだった。私は日本からカナダまで飛び、カナダ人権博物館で開かれる「ユース・ニュークリア・ピース・サミット」に参加するために来た。アンスロポシーン・インスティテュートの代表として、どんな出会いや議論が待っているのか分からなかった。ただ、この旅には意味があると感じていた。なぜなら、核を「どう使うか」という問いこそが、私たち世代の未来を決めると思ったからだ。

長時間のフライトと乗り継ぎの夜を経て、博物館の中に足を踏み入れた瞬間、まるで現実味が薄れていくようだった。東京からウィニペグまでの距離そのものが、ひとつの教訓のように思えた。平和とは努力と忍耐、そして距離を越えて人と向き合う勇気から生まれるものなのだと。

灰色の空の下、ガラスと石でできた博物館の建物は、平和が理想ではなく「築かれるもの」であることを象徴しているように見えた。館内には世界各国から集まった学生、科学者、そして平和を訴える人々がいた。反核を訴える横断幕を掲げる人もいれば、原子炉のスケッチを描いたノートを抱える人もいた。理想主義者とエンジニアが一堂に会し、「最悪を防ぎ、最善を描く」ために語り合う、そんな光景はめったに見られない。

開会のスピーカーたちは率直だった。今、核の脅威は冷戦時代以来、最も高まっているという。国家間の緊張、サイバー攻撃、人工知能の進化、ほんの一つの誤算が、取り返しのつかない結果を招く。私はその現実の重さを感じながら、同時に皮肉も感じていた。私はこれまで、核エネルギーが正しく使われれば人類の平和に大きく貢献できると信じてきた。しかし、私の祖父母の世代を覆った恐れの影は、今もなお世界の上に広がっている。

ノーベル平和賞受賞者のイラ・ヘルファンド博士は、現代の核戦争がもたらす惨状を静かな声で語った。数百万の命が瞬時に失われ、その後数十億人が飢えに苦しみ、太陽の光が遮られる「核の冬」が訪れる。博士は言った。「これらは私たちが作った機械です。そして、私たちにはそれを壊す力もあるのです。」

その言葉が胸に残った。人間の知恵がこの脅威を生み出したのなら、同じ知恵で終わらせることもできる。人間性が本当に問われているのはそこだと思った。

日本から来た私にとって、被爆者の語りは最も心に響いた。祖父母からも、広島や長崎の後、「空の色が変わった」と聞いたことがある。サミットで直接彼らの声を聞き、私は単なる歴史以上の意味を感じた。それは悲しみの物語ではなく、「責任」の物語だった。過去を記憶することは、誰かを責めるためではない。科学が人の命のためにあることを忘れないためだ。被爆者の勇気は、私たちの世代に出発点を与えてくれる。恐れるのではなく、謙虚に原子を理解し、正しく扱うために。

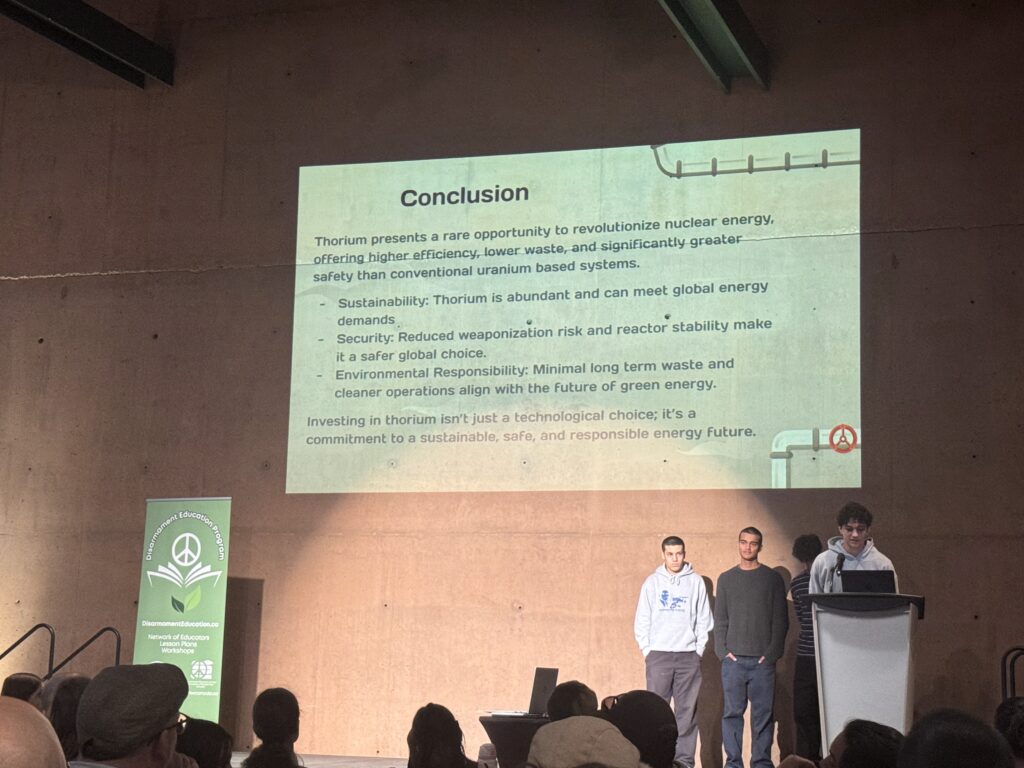

その後のセッションでは、若者たちが核兵器による人道的・環境的被害について発表した。汚染された鉱山、立ち退きを強いられた家族、そして放射能の影を何世代にもわたり背負う人々の存在。だが私が最も感銘を受けたのは、彼らが「解決策」を語っていたことだ。多くの学生が、トリウムという元素に注目していた。ウランより安全で豊富、メルトダウンの危険が少なく、兵器転用もしにくい。モルテンソルト炉など、次世代の技術として平和利用への道を示していた。その技術的理解と楽観的な姿勢に心を打たれた。彼らは核科学を拒絶しているのではなく、取り戻そうとしていたのだ。私にとって、それは若者がリーダーシップを発揮する姿そのものだった。反抗ではなく、再生の形として。

とはいえ、技術だけでは十分ではない。安全な核の発展には、透明性と国際的な協力、そして知識を国家の壁の内に閉じ込めず共有する姿勢が欠かせない。科学は人を分断するためではなく、つなぐためにあるべきだ。

倫理をテーマにしたワークショップで、ある学生が言った。「倫理を欠いた技術は、方向を失った力と同じだ。」

その言葉を思い出しながら、私は展示を歩いた。焼け野原の写真の隣に、瓦礫から立ち上がった人々の証言が並んでいた。日本の経験は痛みを伴うが、世界に対して特別な責任を与えている。私たちは原子の二つの顔、破壊と再生を知っている。だからこそ、私は核エネルギーを「人類の脅威」としてではなく、「人類の責務」として語りたいと思う。

セッションの合間には、イランやカナダ、マーシャル諸島の学生たちと話をした。彼らの家族はいまも核実験や制裁の影響を受けているという。昼食のとき、マーシャル諸島の学生が村の写真を見せてくれた。そこは、すでに半分が海に沈みかけていた。

「私たちは土地を失っているだけじゃない。記憶を失っているの。」

彼女の静かな声には、どんな演説よりも深い力があった。平和のための活動は、声を荒らげることから始まるのではなく、耳を傾けることから始まる。そのことを教えてくれた。

サミットが終わりに近づくころ、私は会場を見渡しながら、静かな確信を覚えた。これは世界の指導者を待つ話ではない。私たち自身の話だ。次の世代、科学者、学生、そして思索する人々が、この物語の続きを書くのだ。

ウィニペグを後にするとき、胸の中にははっきりとした目的意識が残っていた。核技術は大きな力を持つ。だが、力には責任が伴う。サミットで何よりも励まされたのは、多くの若者が「その力をどう正しく使うか」を真剣に考えていたことだ。トリウムやモルテンソルト炉の議論は、イノベーションと平和が対立するものではないと示していた。もっと多くの人が学び、世代を超えて対話すること、それが理解を育てる唯一の道だ。

もしかすると、このサミットの本当の遺産とは、「平和と進歩は同じ元素から育つ」という学びなのかもしれない。

原子は破壊もすれば、支えることもできる。選ぶのは、いつだって私たちだ。